فيلم “الغسَّالة” ليس فيلمًا جادًّا بأيّ حال من الأحوال، ولا ينتمي إلى تصنيف “خيال علميّ” بالقطع. إنَّه فيلم قام على أكتاف الفكرة المُكرَّرة عن آلة الزمن، ليُقدِّم لنا فيلمًا لا عن فكرة بل عن علاقات شخصيَّاته، فيلمًا لا يمكن تصنيفه إلا كفيلم تهريج، وهذا ليس عيبًا مُطلقًا طالما استطعنا أن نصنع مَلهَاةً جيدةً. فهل أفلح في تهريجه؟

الفيلم يدور في عدة أزمنة حول “عُمر” الذي يعمل مُعيدًا في قسم الفيزياء في “كلية العلوم”، والذي يحبّ “عايدة” المُعيدة في قسم الحيوان، والذي يحاول “سامح” إيقاعها في علاقة معه، والأخير مُعيد في قسم النبات، ويريد صُنع نوع فريد من مُخدِّر مُعيَّن. في ظلّ عرض هذه الأجواء تظهر لنا الغسالة كآلة انتقال زمنيّ، والتي يستغلّها “عُمر” في التردد بين ماضيه وحاضره ومستقبله، ليُغيِّر ما يريد تغييره. وتواجه هذه العمليَّة مُفارقات عدَّة منها تعرُّف عايدة وسامح على الغسالة واكتشاف إمكاناتها؛ مما يدخلهم جميعًا في صراع للوصول إلى سرّ تركيبة المُخدرات، مع دخول فرد الشرطة الزمنيَّة “عم سيد” مع الأطراف كلّها.

سير الفيلم الذي كتبه “عادل صليب” لمْ يخرج قيد أنملة عن المعتاد، بل إنَّه حرص على “عُقدة ما قبل النهاية”؛ ففجأةً في ظلّ سياق تهريجيّ ممتدّ وجدنا جميع الشخصيات تتورَّط في مشهد ميلودراميّ غريب عجيب، لا قيمة له أبدًا، بل إنَّه أضاف مسحة سذاجة شديدة على الفيلم وأساء إليه. فلا هُم صنعوا سياقًا كوميديًّا مُمتدًّا، ولا هم أضافوا شيئًا به. فالهدف من “عقدة ما قبل النهاية” أنْ تدفع الفيلم نحو التغيُّر الأخير، والسياق الفيلميّ أصلاً كان مُفضيًا إلى النهاية من غير احتياج إلى هذا المشهد المأساويّ -المأساويّ في تأثيره على الفيلم، وليس القصد فنّ المأساة- الزائد.

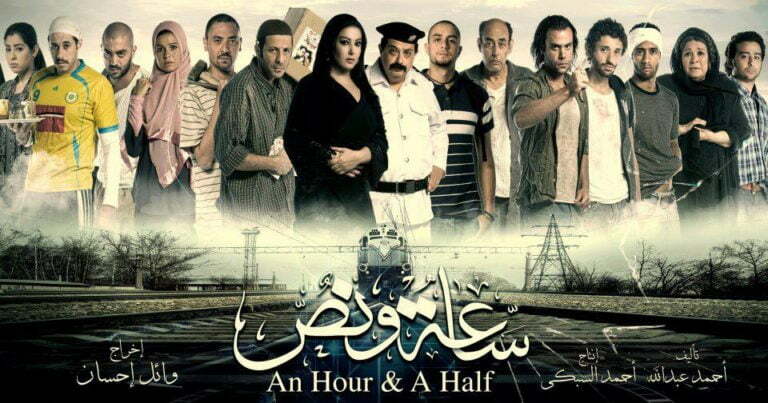

الفيلم يدور حول ثلاثة شخصيَّات هُم: عُمر (أحمد حاتم، محمود حميدة)، عايدة (هنا الزاهد، شيرين رضا)، سامح (محمد سلام، طاهر أبو ليلة). ويدور في ثلاثة أزمان 1998، 2018، 2048، وزمن في آخر مشهد 2068. واعتمد الفيلم على عُنصر التنافر بين هذه الشخصيَّات في الأزمان المُختلفة؛ أيْ بين عُمر الطفل والشاب والشيخ. بل إنَّ الفيلم يكاد يكون في حبكته فيلم شخصيَّات لا مُرتكَز -الغسالة- كما أذيع في كل الأخبار. وقد صُنعتْ كل الشخصيات بتساهُل ونمطيَّة مُطلَقَين.

ولعلَّ أظهر ما في التأليف من عيب أنَّه أضاع المُشاهدين حول ما تفعله الشخصيات الآن، فلا نعرف هل يريد “عُمر” الشاب إيقاع “عايدة” في حبّه، أمْ يريد “عُمر” الشيخ أنْ يغير الماضي، أم إنقاذ “عُمر” الشيخ من خطر التفتُّت الذريّ لو بقي في الماضي. وفي أثناء ذلك تظهر الغسالة وتركيبة المخدرات. كلّ هذه الأمور تصلح مُرتكزًا لكنَّ استغلالها جميعًا في وقت واحد، وعلى إطار زمنيّ ضيّق وبسيط -أقل من ساعة ونصف الساعة- مُربِك أو بدقَّة يُشعر المُشاهد أن القصد هو إضحاكه وتسليته مهما كان هدف الفيلم أو الشخصيات.

المخرج “عصام عبد الحميد” نجح في أمر واحد -ولعلَّ هذا النجاح راجع لمدير التصوير لا يمكن الفصل في الأمر إلا بمعاينة عمليَّة التصوير نفسها، أو بالرجوع إلى سابق أعمال أيّ مخرج-. الأمر الوحيد هو التصوير والإضاءة. رغم أنَّ الفيلم أصرَّ على دوام استخدام الكاميرا المتحركة كل الحركات الاعتياديَّة تقريبًا، بل فضَّل المخرج دومًا حركة الكاميرا في إرساء المشاهد -أيْ في بداية المشاهد-. كما أنَّه استخدم الكاميرا المتحركة دورانيًّا في إجراء عمليَّة الانتقال الزمنيّ للغسالة، وقد يكون هذا أقلَّ الخيارات الفنيَّة المُتاحة لإخراج عمليَّة الانتقال الزمنيّ.

أمَّا الإضاءة فقد امتاز الفيلم في غالب المشاهد على إضاءات غير اعتياديَّة على المشهد، أيْ ليست هي إضاءة المشهد الرئيس؛ وذلك لصُنع جو الخيال الذي تعتمد عليه الحكاية، أو للمُساعدة في إدخال المُشاهد فيها. وقد حدثتْ بعض الأخطاء في ثابت الإضاءة (راكور الإضاءة) لكنَّها أخطاء طفيفة. وبالعموم كانت الإضاءة عنصرًا لا بأس به في صناعة الفيلم.

أمَّا ما لمْ ينجح فيه المخرج فهو صُنع وتوليد الكوميديا، والتي أبدى الفيلم وسياقه أنَّها الهدف الأول والأخير. جزء كبير من مسئوليَّة الفشل الكوميديّ من التأليف بالقطع؛ فكوميديا الفيلم مُثقلَة بالتكرار واستخدام المُعتاد وعدم الابتكار. لكنَّ المُخرج لمْ يستطع انتشال الحوار المكتوب وإنعاشه بالصورة التي هي في يديه تمامًا، ومسئوليته التامّة والمُطلقة. بل بدا أنَّ قلَّة الحيلة أفضتْ إلى إفساح المجال لمُحترفي الإضحاك الذين اعتمد الفيلم عليهم، ولهذا نراهم يحتلون النصف الثاني من الفيلم والذي تمّ فيه إبعاد البطلين عن مركزيَّة المشاهد، وتقدَّم بدلاً عنهما فرقة الكوميديا المحترفة. بل إنَّ الإخراج لمْ يستغلّ مشاهد كثيرة ومُفارقات كانت صالحة لتوليد كوميديا لكنَّها مرَّتْ مرور الكرام.

وقد يلحظ المُشاهد بسرعة النُّدرة في مصادر الكوميديا وتوليدها، لدرجة دفعت سياق الفيلم كلّه إلى تكرار عنصر واحد وهو الاعتماد على العيوب اللسانيَّة والصوتيَّة الخِلقيَّة عند الممثل “طاهر أبو ليلة” وردّ فعل هذا على “محمد سلام” الذي يرى فيه مُستقبله. وقد ارتكزتْ الكوميديا على هذا العنصر في غالب النصف الثاني -ومنذ المشهد الذي أدخل طاهر إلى السياق الحاليّ للفيلم- وهذا دلَّ على الفقر الشديد في توليد الكوميديا.

على صعيد التمثيل كان الوضع مأساويًّا على ممثل محترف وموهوب مثل الأستاذ محمود حميدة، الذي قد يشعر مشاهد الفيلم أثناءه أنَّه لا يصدق وجوده في هذا الفيلم، أو أنَّه يجاريهم وحسب، وبالعموم يذكِّرك وجوده هنا بالاحتياجات الحياتيَّة قبل أن يذكِّرك بالممثل محمود حميدة. وقد ظهر أحمد حاتم في صورة مهترئة مُهلهلة ولا تحسّ أنَّه قد دخل أجواء الفيلم، كذلك الحال بالنسبة لهنا الزاهد التي تراجعت ألف خطوة عن فيلم “قصة حب”. وقد ظهرت في أقلّ ظهور لها كوميديًّا، مع أقلّ استغلال يُذكر.

أمَّا بقية فرقة مُحترفي الإضحاك (بيومي فؤاد، محمد سلام، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة) فهؤلاء قد نجوا من عقبات الفيلم العموميَّة؛ لأنَّهم أصلاً لا يحتاجون إلى مُساعدة فهم في ساحة معاركهم الأساسيَّة -التهريج أقصد-، وهم قادرون على إنطاق الحوار حتى رغم أنفه، وقد أطلق لهم العنان خاصة في النصف الثاني من الفيلم، وأفرغ لهم مساحة عظمى من المشاهد والظنُّ أنَّهم قد فعلوا ذلك كي ينقذوا ما يمكن إنقاذه، وكي يعلوا من قيمة الفيلم، أو يعطوه مُبرِّرًا للمشاهدة. ورغم ذلك قد قيَّد تحركهم الكوميديّ ذلك الحوار الذي لا يمتاز بأيَّة كوميديَّة.

إنَّ التهريج في العمل الفنيّ عنصر شديد الخطورة، ويجب استخدامه بترشُّد واحتراف. على غير الفكرة المُعتادة عن الأفلام الكوميديَّة الخالصة للتهريج. وفيها يبرز التهريج ككتلة صلصال ضخمة إمَّا أنْ تصنع بناءً فنيًّا وإمَّا تكون تشوُّهًا من غير أيّ خلق ولا تشكيل. كما أنَّ التهريج في الأساس خطر على التلقِّي وله أضرار جسيمة على وعي وذائقة المُشاهدين، لذلك يجب التعامُل معه باحتراف وإدراك شديديْنِ. فإنَّ التهريج الفنيّ ليس كالتهريج بين الأصدقاء على كراسيّ المقاهي، لكنَّ هذه الحقيقة غائبة تمامًا عن غالب من يصنعون أفلامًا تعتمد على التهريج. وتكون النتيجة لا تهريجًا، ولا فنًّا، ولا بناءً بل إيذاء للمُشاهدين وذائقتهم.

مراجعات

مراجعة عن فيلم الغسالة .. خطر التهريج غير المُمنهَج

- كتبه عبد المنعم أديب

- 15 أغسطس، 2020

- 239 مشاهدات

عبد المنعم أديب

author

كاتب وناقد مصريّ، مهتم بالفلسفة والفنون. درس اللغة العربيَّة وتخصص في الفلسفة، يعمل كاتبًا ومُستشارًا ثقافيًّا. صدر له ثلاثة كتب: شيطان في المدينة، حكايتهما، جسدكِ تسبيحات في الأكوان. وله أكثر من مائة مقالة في النقد الفنيّ، ومئات من القصائد، وما يقرب من عشرين بحثًا علميًّا.